국방에 기여하는 국방기술품질원의 이야기

기술로 품질로

국제 정부품질보증 협정에 따른

위수탁 분석과 발전방안

글 품질기획실 서형필 선임연구원

더 나아가, 분석한 내용을 바탕으로 향후 K-방산 발전 방안을 제시하고 있다. 대한민국은 국제 정부품질보증 협정을 적용함으로써 국외 구매품에 대해 상대국 정부에 품질보증을 위탁하여 정부품질관리를 수행한 점과, 수출품에 대해서는 수입국으로부터 위탁을 받아 군수품 품질보증 활동을 통해 K-방산 확대를 가속화했다. 특히, 정부품질관리를 통해 한국 방산 업체의 수출 협상력을 증진시켰고, 구매국 정부에서 요구하는 정부품질보증을 적용받은 방산 업체를 선정함으로써 품질 신뢰성을 확보했다는 점에서 긍정적인 효과를 가져왔다.

지금까지 체결된 협정과 이루어진 정부품질보증 사례를 분석함으로써, 향후 중동 등 세계 각국으로 확대될 정부품질보증 협정에 대한 준비를 할 수 있다. 또한, 미국과 추진 중인 국방 상호조달협정(RDP-MOU) 체결 시 정부품질보증 협정의 위상을 강화하고, 다른 국가들의 사례를 통해 그 역할을 예상하며 준비할 수 있는 중요한 시작점이 될 것이다.

국제 정부품질보증 협정

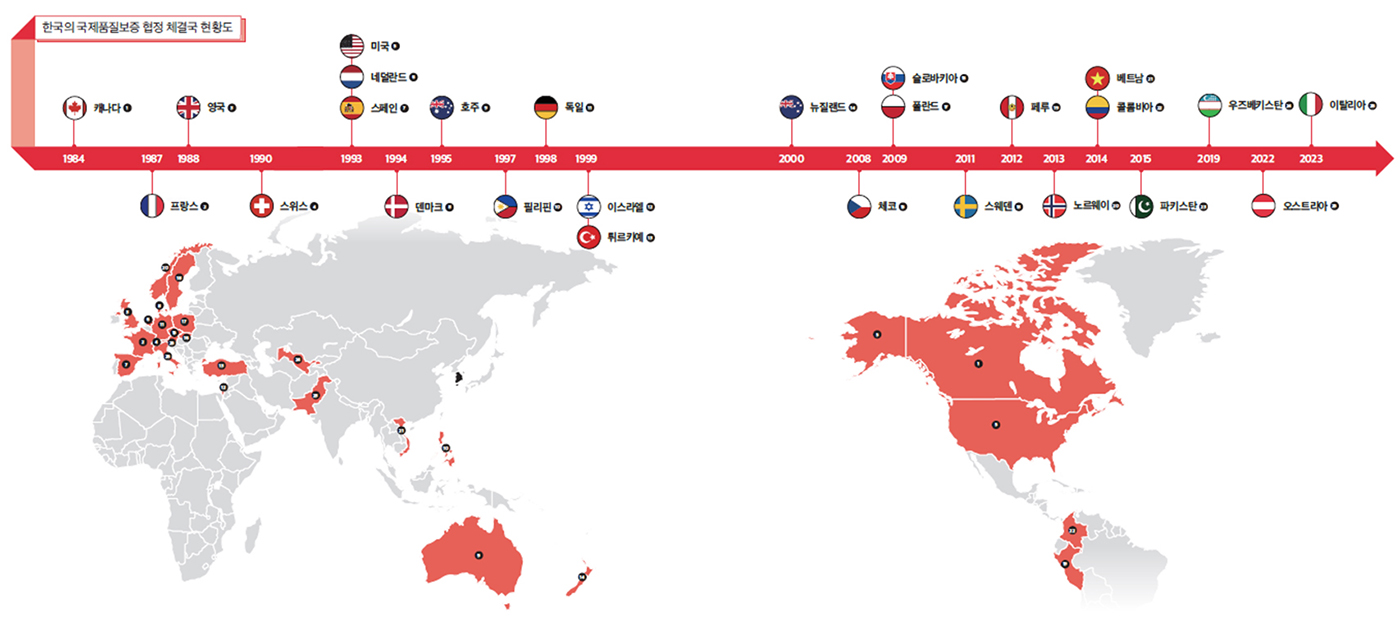

국방기술품질원은 2023년 10월 18일 ADEX 전시회에서 이탈리아 국방부와 ‘군수물자 및 용역에 대한 정부품질보증 상호 수행 및 수락에 관한 한-이탈리아 간 기술약정’을 체결했다. 해외 정부와의 품질보증 협정(이하 국제품질보증 협정)은 양국 간 수출입 군수품에 대해 수입국 정부의 요청에 따라 수출국 정부가 수입국을 대신하여 정부품질관리 활동을 수행하는 과정이다. 또한, 이는 상대국의 정부품질관리 활동을 상호 인정하기 위한 협약으로, 국제 관행상 '양해각서'로 구분된다. 한국은 아래 표와 같이 26개 국가와 국제품질보증 협정을 체결하였다.

| 순번 | 지역 | 국가 | 최초 체결일 | 최종 개정일 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 유럽 | 프랑스 | 1987-01-27 | 2011-02-15 |

| 2 | 영국 | 1988-03-28 | 2000-11-07 | |

| 3 | 스페인 | 1993-11-15 | 2005-02-02 | |

| 4 | 스웨덴 | 2011-03-03 | ||

| 5 | 독일 | 1998-11-23 | ||

| 6 | 네덜란드 | 1993-09-13 | 2013-06-21 | |

| 7 | 덴마크 | 1994-10-13 | 2024-06-14 | |

| 8 | 스위스 | 1990-09-28 | ||

| 9 | 체코 | 2008-03-31 | ||

| 10 | 슬로바키아 | 2009-09-22 | ||

| 11 | 폴란드 | 2009-12-29 | ||

| 12 | 노르웨이 | 2013-06-13 | ||

| 13 | 오스트리아 | 2022-08-28 | ||

| 14 | 이탈리아 | 2023-10-04 | ||

| 15 | 북미 | 캐나다 | 1984-11-08 | 2005-09-06 |

| 16 | 미국 | 1993-08-03 | 2011-12-13 | |

| 17 | 중남미 | 페루 | 2012-09-11 | |

| 18 | 콜롬비아 | 2014-10-29 | ||

| 19 | 아시아 | 호주 | 1995-08-02 | 2011-11-01 |

| 20 | 태평양 | 필리핀 | 1997-07-25 | 2007-07-13 |

| 21 | 뉴질랜드 | 2000-11-22 | 2011-01-31 | |

| 22 | 베트남 | 2014-07-02 | ||

| 23 | 파키스탄 | 2015-03-26 | ||

| 24 | 우즈베키스탄 | 2019-12-19 | ||

| 25 | 중동 | 이스라엘 | 1999-03-14 | 2010-05-05 |

| 26 | 튀르키예 | 1999-11-18 | 2015-03-30 |

표 1. 국제 정부품질보증 협정 현황

국제품질보증 협정은 캐나다의 사례처럼 긴급히 체결된 경우도 있었지만, 튀르키예(1999년), 폴란드(2009년), 페루(2012년)와 같이 계약 시기와 관계없이 협정이 체결되어 향후 신규 계약 시 유리한 조건으로 기술협상을 이끌어내 수출로 이어진 사례도 증가하고 있다. 협정 적용 시 구매국에 미치는 긍정적 효과는 다음과 같다.

첫 번째로, 구매국 관점에서 볼 때, 업체 자체 품질보증 활동에만 의존하지 않고 제조국 정부가 직접 제조현장에서 업체의 품질시스템 등을 점검할 수 있다. 이를 통해 제조국의 절차를 준수하며 제품 검사, 공장 수락 시험과 주요 제조 및 검사 공정에 입회하고 확인할 수 있다. 두 번째로, 구매국 정부가 국외 구매품 품질을 관리할 때 발생할 수 있는 제한사항을 해소할 수 있다. 예를 들어, 방위산업 기술 유출 방지를 위한 접근 제한과 규격 자료의 부재(미공개)에 따른 애로사항 등을 해결할 수 있다. 셋째, 구매국 입고 후 하자에 대한 원인 규명에 있어 제조국 정부의 지원을 보장받을 수 있다.

한국 정부(출연기관)는 이러한 긍정적 효과를 강조하여 국내 제조업체의 수출 협상력을 증진시키고, 방위산업 수출에 기여할 수 있다. 같은 맥락에서, 구매국 정부도 동일 조건에서 제조업체 중 정부품질관리 적용이 가능한 업체의 선정을 원한다. 국방기술품질원은 제159회 방위사업추진위원회(2024년 1월 30일)에서 의결된 「2024~2028 군수품 품질관리 기본계획」에 따라 새로운 방산 수출 유력 국가와 신규 협정을 체결하고 있으며, 올해에는 사우디아라비아와 루마니아와의 협정 체결을 논의 중이다. 과거 주요 군수품 수입 대상국과 국제품질보증 협정 체결을 추진했으나, 최근에는 방산 수출의 중요성이 대두되면서 인도, 인도네시아 등 수출 유망국을 대상으로 다양한 협력 채널을 개설하여 협정 체결을 추진하고 있다.

나토의 국제 정부품질보증협정 (STANAG 4107)

미국, 캐나다를 비롯한 유럽 주요 국가들로 구성된 NATO(North Atlantic Treaty Organization: 북대서양조약기구) 회원국들은 품질보증 체계 표준화를 위해 AQAP(Allied Quality Assurance Publication)를 수립하고, 체결하며, 발전시켜왔다. 이러한 표준화를 통해 NATO 회원국 간 방위산업 분야 계약의 최종 제품 표준을 규정한다. 따라서 AQAP 문서들은 계약자와 업체들에게 계약 입찰에 중요한 역할을 한다. AQAP 체계는 WG/2가 발의하고 NATO 표준화 기구(NATO Standardization Agency)가 승인하며, STANAG (Standardization Agreement) 4107에 기술되어 있다(NATO STANAG 4107, 2016). AQAP 문서는 두 가지 형식으로 구성된다. 하나는 계약에 사용될 기술적 규격을 담은 계약서 형식이고, 다른 하나는 일반적인 지침으로 제시된 지침 형식이다. 현재 AQAP은 15개의 내용으로 정리되어 있으며, 그 중 AQAP 2070은 NATO 상호 정부품질보증(GQA) 절차로, 회원국 간 정부품질보증 위탁 및 수탁 활동과 그에 따른 품질보증 절차를 규정하고 있다.

국방 상호조달협정(RDP-MOU)

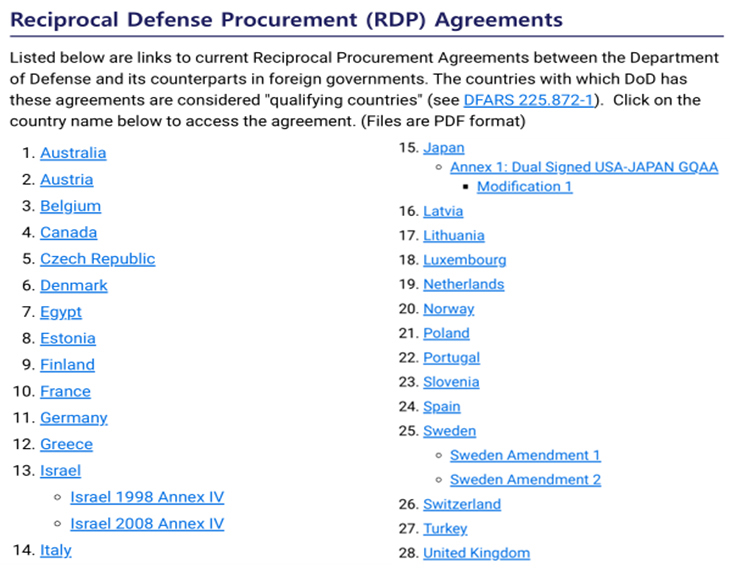

상호국방조달협정(RDP MOU)은 미국 정부가 협정 체결국들과 글로벌 공급망 재편을 통해 첨단 기술 분야의 공동 개발과 생산 등에서 국방 조달 시장을 상호 개방하는 제도이다.

상호국방조달협정(RDP MOU)의 목적은 국방 조달품목의 상호 교역에서 장애가 되는 규제와 장벽을 제거하는 것이 우선이며, 이를 통해 국방 조달 시장과 방위산업 분야의 협력을 활성화하고, 양국 간 무기 체계 연구개발, 방산 물자 생산, 조달, 군수 지원 등에서 협력 체계를 구축하는 것이다. 미국의 「국방획득규정(Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS 225.872-1)」에 따르면, "상호국방조달협정(RDP MOU) 체결국을 유자격 국가로 규정하고, 미국산 우선 구매법(BAA) 및 국제수지개선 프로그램(BoPP, Balance of Payment Program)을 면제하는 것이 공공의 이익에 반하지 않는 행동"이라고 미국 국방성(DOD)은 규정하고 있다.

국방 상호조달협정의 주요 내용은 아래와 같으며, 기본 원칙은 합리화(Rationalization), 상호운용성(Interoperability), 표준화(Standardization)이다. 이는 국방 조달을 위한 각국의 책임 있는 출처에 의한 공정한 경쟁 허용, 상대국 업체로부터 국방 조달을 용이하게 하여 시장 접근 장벽을 제거하고, 조달 관련 법률, 규정, 정책, 행정 절차 및 국제 의무에 대한 정보 교환, 상대국 업체가 제안서를 제출할 수 있는 적절한 시간 제공, 정보 보호, 상충하는 약속 충돌 방지, 국방 조달의 가치에 대한 통계자료 교환 등을 포함한다. 적용 분야는 연구개발, 방산 물자를 포함한 물자, 국방 용역을 포함한 관련 지원 사항이며, 미적용 분야는 건설과 공급되는 건설물자이다.

미국은 1963년 캐나다와 최초로 상호국방조달협정(RDP)을 체결한 이후 2021년 리투아니아와 협정을 체결하였으며, 현재(2022년 6월 기준)까지 미국 국방획득규정(Defense Federal Acquisition Regulation, DFARS 225.872-1)에서 명시된 공식 체결 협정국은 아래 표와 같이 28개국에 달한다.

| 구분 | 내용 |

|---|---|

| 기본 원칙 |

|

| 의미 |

|

| 적용 분야 |

|

| 미적용 분야 |

|

위탁(국외구매 품질관리) 현황 분석

지난 10년간 국제품질보증 위탁은 아래 표와 같이 독일, 미국, 프랑스를 중심으로 9개국에 걸쳐 총 77건이 이루어졌으며, 연평균 7.7건이었다. 2014년에는 미국을 중심으로 GPS 유도폭탄과 같은 유도 탄약 분야와 항공 분야가 주를 이루었고, 수리온 헬기 양산을 위한 가스터빈용 엔진 전자제어기 위탁이 시작되었다. 2015년에는 장보고-II 건조사업에 따라 연료전지 모듈을 독일에 위탁했으며, 울산급과 검독수리-B 등 전투함 양산에 따라 기만용 탄약을 유럽 국가들에 위탁하였다. 2016년에는 장보고-I 성능개량사업에 필요한 공격 잠망경을 독일에 위탁하였다. 2017년에는 공중급유기를 스페인에 위탁하였다. 2018년에는 장보고-II 9번 함용 추진 연결 자재를 독일에, K9/K10 ICS 구성품(컴퓨터, 시뮬레이터)을 노르웨이에 위탁하였다. 2019년에는 KUH-1 계열 3차 사업의 비행 안전 품목(기어박스 등)을 프랑스와 미국에, K9 자주포용 패키지 탄약을 독일에 위탁하였다. 2020년에는 호주에 소해함에 탑재되는 복합감응기뢰소해구를 위탁하였다. 2021년에는 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 체계개발 탑재 장비를 미국과 독일에 위탁하였다. 2022년에는 위탁 건수가 19건으로 최근 10년간 가장 많았으며, 그 중 독일에 위탁한 장보고-Ⅲ Batch-Ⅱ 탑재 장비가 11건으로 가장 많은 비중을 차지했다. 또한, 미국에는 기초비행훈련용 헬기와 GPS 화물 낙하산을 위탁하였다. 2023년에는 18건의 위탁이 이루어졌으며, 그 중 미국에 조종사용 보호세트-II를, 프랑스와 영국에는 소형 무장 헬기용 비행 안전 품목을 위탁하였다. 또한, 광개토-Ⅲ Batch-Ⅱ 2번 함용 탑재 장비를 미국과 독일에 위탁하였다.

국가별 통계를 보면, 독일, 미국, 프랑스, 영국, 노르웨이, 캐나다, 스페인, 호주, 이스라엘 순으로 위탁 건수가 분포한다.

분야별 통계를 보면, 항공 분야가 31건(33%)으로 가장 많고, 유도 탄약 분야가 25건(27%)으로 그 뒤를 따르며, 함정 분야가 20건(21%), 기동화력 분야가 18건(19%)을 차지하였다. 계약 형태별로는 관급계약이 22건(29%), 하도급 계약이 55건(71%)을 차지하였다. 협정 적용에 따른 비용 부담 분류에서는 무상 계약이 62건(81%), 유상 계약이 15건(19%)을 차지하였다.

| 국가 | 년도 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 계 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18 | 16 | |

| 독일 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | |

| 미국 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||

| 프랑스 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |

| 영국 | 2 | 2 | |||||||||

| 노르웨이 | 2 | 1 | 1 | ||||||||

| 캐나다 | 1 | 1 | |||||||||

| 스페인 | 1 | 1 | |||||||||

| 호주 | 1 | 1 | |||||||||

| 이스라엘 | 1 | 1 |

| 분야 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 유도 탄약 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |

| 항공 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | |

| 함정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | |||

| 기동화력 | 1 |

표 3. 위탁(국외구매 품질관리) 현황 분석

수탁(수출품 품질보증) 현황 분석

지난 10년간 국제품질보증 수탁은 아래 표와 같이 미국, 튀르키예, 폴란드를 중심으로 7개국에서 총 115건이 이루어졌으며, 연평균 11.5건이었다. 2014년에는 미국으로부터 항공기 창정비 12건을 수탁하였고, 현재까지도 매년 꾸준히 항공기 창정비를 수탁하고 있다. 2015년에는 폴란드로부터 K9 자주포를 수탁하며 폴란드 방산 수출이 시작되었다. 2016년에는 튀르키예로부터 120mm 전차 탄약을 수탁하였고, 2017년에는 튀르키예로부터 155mm 자주포 탄약을 수탁하였다. 또한, 네덜란드로부터 F-16 꼬리날개 전력장치를 수탁하였다. 2018년에는 노르웨이로부터 K9/K10을, 필리핀으로부터 FA-50 시뮬레이터를 수탁하였다. 2019년에는 미국의 항공기 창정비 외에는 수탁이 없었다. 2020년에는 체코와 튀르키예로부터 일반 탄약류를 수탁하였다. 2021년에는 미국으로부터 함정용 탑재 장비, 가스터빈용 부품, 일반 탄약을 수탁하였고, 필리핀으로부터 해성 함대함유도탄, 네덜란드로부터 F-16 ISA 정비사업, 체코로부터 계기착륙장치를 수탁하였다. 2022년에는 폴란드로부터 K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기, 천무 다연장로켓을 수탁하였고, 미국으로부터 함정용 탑재 장비, 노르웨이로부터 K9/K10을 수탁하였다. 2023년에는 미국으로부터 함정용 탑재 장비, 폴란드로부터 KLTV 소형전술 차량과 K2용 탄약을 수탁하였으며, 튀르키예로부터 일반 탄약류를 수탁하였다.

국가별 통계를 보면, 수탁 건수는 미국, 튀르키예, 폴란드, 필리핀, 체코, 네덜란드, 노르웨이 순으로 분포한다.

분야별 통계는 아래와 같다. 항공 분야가 89건(77%)으로 가장 많고, 유도 탄약 분야가 14건(12%)으로 그 뒤를 따르며, 기동화력 분야가 7건(6%), 함정 분야가 6건(5%)을 차지하였다.

| 국가 | 년도 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 계 | 14 | 17 | 11 | 17 | 16 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | |

| 미국 | 86 | 12 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |

| 튀르키예 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||

| 폴란드 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||||

| 필리핀 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||

| 체코 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||

| 네덜란드 | 2 | 1 | 1 | ||||||||

| 노르웨이 | 2 | 1 | 1 |

| 분야 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 유도 탄약 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||

| 항공 | 13 | 16 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 | |

| 함정 | 2 | 2 | 2 | |||||||

| 기동화력 | 1 | 1 | 4 | 1 |

표 4. 수탁(수출품 품질보증) 현황 분석

위수탁 현황 성과 및 문제점

군수품 위탁 사례 분석 결과, 2017년 이후 지속적으로 위탁 건수가 증가하고 협정 적용 범위가 확대되는 성과를 이루었다. 또한, 군수품 수탁 사례에서는 폴란드 소형 전술 차량 수출 시 품질검사 과정에서 국제품질보증 협정의 혜택을 받았다는 의견도 있었다. 그러나 몇 가지 분명한 문제점도 존재한다. 첫 번째로, 정부 국제품질보증 협정의 인지도가 부족하여 위수탁 사례가 줄어들고 있다. 두 번째로, 군수품 위수탁은 대체로 무상 형태로 이루어지고 있다. 이는 수출국과 수입국이 국제품질보증 협정에 대한 거부감을 줄이는 방안이 될 수 있지만, 장기적으로는 무상 형태로 군수품 위수탁을 유지하기 어려울 것이다. 이는 품질보증 활동에 필요한 인건비나 위수탁 군수품의 배송비와 같은 고정 비용이 발생하기 때문이다.

K-방산 확대를 위한 위수탁 업무 발전방안

앞서 분석한 내용의 결과로 이루어진 성과를 확대하고, 아직 해결해야 할 문제점을 반영한 발전 방안은 아래 여섯 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 군수품 수입과 수출에서 협정에 의한 위수탁을 적용하지 않은 사례가 많이 존재하므로 이에 대한 방산 관계자들의 홍보와 적용 노력이 필요하다. 원인으로는 협정이 미적용된 국가와의 수출입이 있을 수 있고, 함정의 경우처럼 협정이 체결된 수입국이지만 정부품질보증 위탁을 원하지 않았던 사례도 있다.

둘째, 협정에 따른 위수탁 시 발생하는 비용에 대한 수수료 기준을 정립해야 한다. 현재 방위사업청의 수출품 품질보증 용역비 산정 지침에 따르면, 직접인건비는 수출품 품질보증 활동에 직접 관여하는 품질보증원의 인건비로, 투입된 인원수에 등급별 엔지니어링사업 노임단가를 곱하여 계산한다. 직접경비는 당해 수출품 품질보증 활동에 직접 소요되는 경비로, 용역업무 수행에 필요한 여비, 통신비, 특수자료비(특허, Know-how 등의 사용료), 제출 도서비, 시험검사비, 모형제작비, 자문 및 용역비, 수도·광열비, 지급 임차료, 기술정보활동비, 연구 활동진흥비, 공공요금 등을 포함한 실비를 계산한다. 간접경비는 직접인건비와 직접경비에 포함되지 않는 비용으로, 직접인건비의 110~120%로 산정한다. 수출금액이 5억 원 미만이거나 수출품과 양산품의 품질보증 활동을 병행하는 경우, 해당 업체와 협의하여 용역비를 면제할 수 있다. Table 8의 예시처럼 용역비 공수 기준을 정립하고, 엔지니어링 노임단가를 곱하여 용역비를 산정하는 방식은 세계적으로 사용되는 방식이다. 수탁자 역할을 하는 국방기술품질원 입장에서는 Table 8처럼 분야별 기준을 정립하면 위탁자 측에서 볼 때 투명하고 합리적인 수수료 산정으로 판단되어 협정국 간 상호 신뢰도가 상승할 것으로 예상된다.

| 순번 | 품보활동명 | 소요일 | 품보활동 활동내용 |

|---|---|---|---|

| 1 | Task administration, supplier liaison, surveillance planning. | 0.5 | All tasks require review to confirm understanding of customer needs and communication of requirements to supplier. DQA-FF policy requires establishment of records retention site / task library. |

| 2 | Risk Review & scoping visit | 0.5 | This GQAS breakdown structure is generic as insufficient risk information was known at the time of RQAR. A review of risk is required within 4 weeks of GQAS deployment. This review may recommend the inclusion of additional GQAS elements at additional cost. |

| 3 | Manufacturing / Process Audits | 1.5 | Will include swaging of bearings into rod ends & proof load testing |

| 4 | Carry out pre dispatch checks of equipment and documentation | 1.0 | This will involve a sample audit of deliverable documentation package and a physical inspection of equipment and packaging prior to dispatch |

| 5 | Provision of Report | 0.5 | Also internal closing of task and recording work |

표 5. 정부품질보증 소요인시 분할구조 예

셋째, 방산업체를 대상으로 위수탁업무에 대해 교육을 제공할 전문인력 양성이 필요하다. 국방기술품질원은 AQAP 2070 활용에 대한 세미나를 2022년과 2023년에 두 차례 방산 업체와 내부 직원을 대상으로 시행하였으나, 전문 강사 섭외가 가장 큰 어려움이었다.

넷째, 국제품질보증 협력 관계 발전을 위해 HNC의 한국 개최를 통해 K-방산을 홍보하고 국제 협력 관계를 공고히 할 필요가 있다. 현재 방위사업청과 국방기술품질원은 미국 국방계약관리국(DCMA)이 주관하는 Host Nations Conference(HNC)에 매년 참석하고 있다. HNC는 1997년 독일에서 시작되어 2024년 22회를 맞으며, 주요 참가국이 유럽에 위치함에 따라 매년 유럽에서 개최되고 있다. 예외적으로 2011년에는 한국이 공동 주관국으로 서울에서 개최되었고, 2018년에는 캐나다에서, 2020년과 2021년은 COVID-19 영향으로 취소되었다. 2023년에는 한국이 폴란드와 함께 산업협력 분야 품질보증 워크숍의 공동 좌장을 맡았다. 또한, 우크라이나가 러시아-우크라이나 전쟁으로 화상으로 참석했고, 일본은 처음으로 공식 참가국이 되었다. 국방기술품질원은 HNC 한국 개최를 위해 지속적으로 도전하고 있지만, 참가자들의 국외여비 문제 등으로 유럽 이외 국가에서 개최가 어려운 현실이다.

다섯째, NATO와의 국제품질보증 협력을 위해 AQAP 문서 발전을 담당하는 NATO 조직 AC327 Working Group/2-Quality에 한국이 옵서버 자격으로라도 참가해야 한다. AC327 WG/2는 28개 국가, 4개 기관(오카르, NIAG, IAQG)으로 구성되어 품질에 대한 계약 요구조건과 상호 정부품질보증을 담당하고 있으며, 회원국은 분기별로 유럽에서 정기 회의를 개최하여 AQAP 발전에 대해 논의한다.

여섯째, 협정국가 수가 증가함에 따라 협정 관리와 유지에 많은 시간과 노력이 필요하다. Table 10은 HNC 참가 각국의 협정 체결 수를 보여준다. 한국은 21개 국가 중 26개국과 협정을 체결하여 가장 많으며, NATO 회원국 간에는 본 논문 2.2절에서 언급한 STANAG-4107에 따라 별도 협정 체결이 불필요하다. 한국이 협정 체결한 26개국 중 15개국이 NATO 회원국이다. 따라서 NATO와의 협력을 통해 한국과 공동으로 협정을 맺고 이를 관리한다면, 협정 관리와 유지에 드는 노력을 상당히 줄일 수 있을 것이다.

| WG/2 members | |

|---|---|

| Belgium | Romania |

| Canada | Slovakia |

| Croatia | Slovenia |

| Czech Republic | Spain |

| Denmark | Türkiye |

| France | United Kingdom |

| Germany | United States |

| Greece | Austria |

| Hungary | Brazil |

| Italy | Finland |

| Latvia | Sweden |

| Lithuania | Ukraine |

| Netherlands | ACT, NAEW & CF, NAHEMA, NSPA |

| Norway | NIAG |

| Poland | IAQG |

| Portugal | OCCAR |

| 국가 | GQA MOU 수 | 국가 | GQA MOU 수 |

|---|---|---|---|

| 호주 | 13 | 노르웨이 | 4 |

| 크로아티아 | 4 | 폴란드 | 5 |

| 체코 | 7 | 슬로바키아 | 15 |

| 덴마크 | 2 | 한국 | 26 |

| 핀란드 | 12 | 스페인 | 4 |

| 독일 | 10 | 스웨덴 | 14 |

| 헝가리 | 0 | 튀르키예 | 2 |

| 이스라엘 | 12 | 우크라이나 | 3 |

| 일본 | 1 | 영국 | 8 |

| 리투아니아 | 1 | 미국 | 6 |

| 네덜란드 | 4 | - | - |

표 6. NATO WG/2 회원국 및 한국의 GQA MOU 체결국 수

본 기고에서는 대한민국의 정부 국제품질보증 협정에 대해 설명하고, NATO의 STANAG 4107과 미국의 RDP-MOU를 제시하며 한국의 국제품질보증 협정의 지난 10년간 위수탁 사례를 분석했다. 그 결과 대한민국은 협정 및 위수탁에서 일정한 성과를 이루었지만, 여전히 해결해야 할 문제들이 존재함을 확인했다. 이를 바탕으로 성과를 활용하고 문제점을 극복할 수 있도록 국제 정부품질보증 협정이 나아갈 방향을 제시하였다. 추후 연구 방향으로는 현재 미국과 추진 중인 국방 상호조달협정(RDP-MOU) 체결 시, 국제품질보증 협정의 위상과 역할을 적극적으로 활용할 수 있다는 점과, 향후 중동, 아프리카와 같은 협정 미적용 국가에 대한 협정 확대 방안 등이 있다.

특히, RDP-MOU의 경우 일본과 미국 간 체결 사례를 참고하는 것이 중요하다. 일본의 국제품질보증 협정은 RDP-MOU의 부록으로 등록되어 있으며, 대한민국과 미국의 국제품질보증 협정도 1988년 맺어진 한-미 방산기술협력에 관한 양해각서(MOU)의 부록으로 포함되어 있다. 일본의 사례를 참고하는 것은 업무 혼란을 방지하고 협정의 연속성을 확보하는 데 유용할 것으로 판단된다.